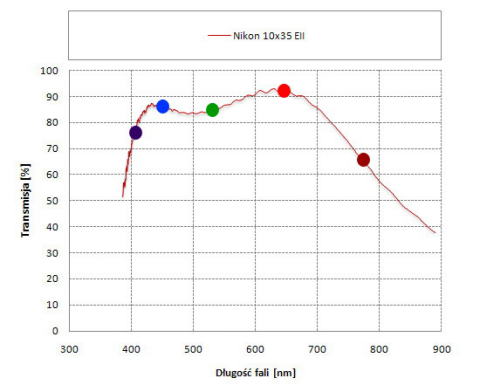

■透過率(インプレ)

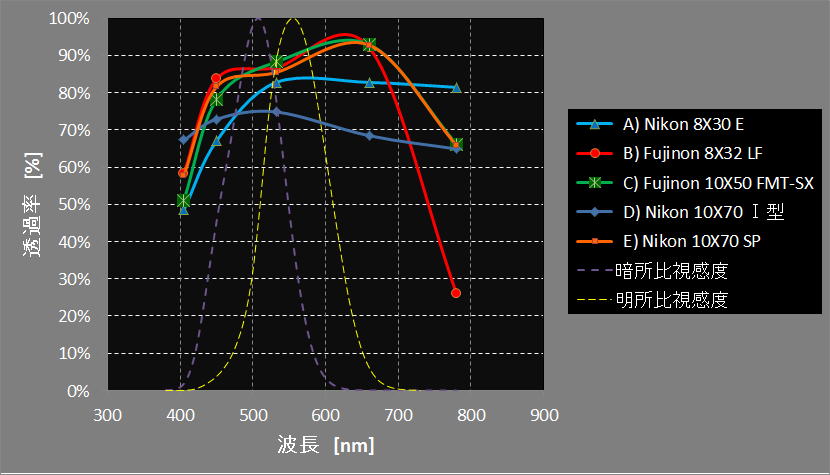

B)とC)の Fijinon機、 E)のNikon機はほぼ同じような透過率特性を示しています。 この3機種のレンズは深い緑~青色の反射色で、昼間、薄暮、夜間、いずれの使用でも色の片寄りが小さく明るい視界が得られます。

反射で失われる緑色光のため色はごくわずかピンク色をしていて華やか感じます。 一方で近紫外や近赤外線は設計上のトレードオフとなっていて、それほど透過率は高くないようです

(だけど眼に見えない光なので関係ないのです)。 緑色のマルチコートでは比視感度のピークに透過率の凹みができてしまうのですが、ここを持ち上げるような高度なマルチコートが望まれます。

A)の青紫色の単層コート機はマルチ化以前の機種によくあるタイプですが、青~紫成分が失われるため視界は補色の黄色がまさって見えます。特にA)は黄緑系の着色があり、まるで青板ガラスや水槽を通して見たような感じで、上のマルチ3機種と比べると明らかに色が濁って見えます。

D)のアンバーコート機は、赤~黄色の成分が反射で失われています。補色の青がややまさっているためか、それとも7mmという瞳径による光量のせいか

A)のような黄色い濁りは感じません。 その代わり青いフレアのようなものを感じ、夕日に照らされた遠くの山肌などは青みがかって日照が弱く感じられました。 またアンバーコートはゴーストが出やすく工場地帯の夜景など特にナトリウムランプは派手なゴーストが飛び交い、うるさい視野になります。 この機種は天体観測を考慮し、515nm(青緑)系、つまり暗順応時の比視感度のピーク波長を重視した設計意図があるように思いました。 ただ同じ用途の7X50機は青紫系の単層コートなので設計意図は釈然としません。 可視波長トータルでの透過率やゴースト抑制のためにはアンバーよりブルー、パープル系の単層コートのほうが有利だと判りました。

(2016年1月17日、 グラフ+追記1月23日)

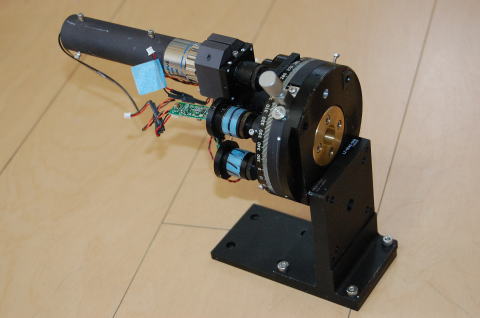

携帯用光軸検査器

携帯用光軸検査器

こちらも紹介しておきます。 日本望遠鏡協会の推奨する仕様で真似てみました。 目幅は65mmとしています(協会製はたしか63mmぐらいでした)

左右視軸を確認する方法として、射出瞳のなかの対象物を後方30cmぐらいから「平行法」で確認するやり方は双眼望遠鏡を所有している方なら知っているでしょう。 これをはるかに正確に行う検査器です。

市販の双眼鏡をこれでチェックしましたが左右の像は、検査器なしの平行法では一見完璧にあっているように見えます。 しかし検査器を使うとずれていることが一目でわかります。 ただし射出瞳径がある程度大きくないと中の対象物も見えにくいので、高倍率双眼鏡には適しません。 いくつかの双眼鏡を測った結果を示します。

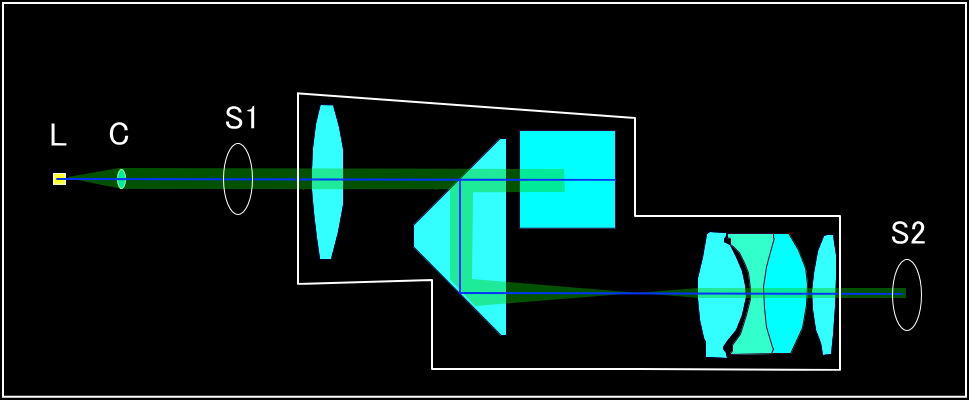

携帯型透過率測定器

携帯型透過率測定器

右上は透過率測定エントリーモデルです。 手前から紹介します。

A) Nikon 8X30E 1983年製 ポロ双眼鏡のスタンダード機。 現行のE2は全面マルチ(多層)コーティングですが、 この時代のは青紫色の全面単層コーティング

B) Fijinon 8X32LF 200?年製 生産終了品。 ダハ機でケンコーと協業する前のフジノン独自

のEBCマルチコーティング。位相補正コート有り。 視野は50°と平凡だが高さがA)並みの100mm

とクラス最小なのが気に入っています。

フジノンの本気が感じられますが、芋虫が縮んだような横縞のデザインはとっても個性的

C) Fijinon 10X50 FMT-SX 200?年製のモデルチェンジ機。 全面EBCマルチコーティング。

D) Nikon 10X70Ⅰ型 197?年製。 謎のアンバー色の全面単層コーティング。

E) Nikon 10X70 SP 1993年製。 基本マルチコーティングだが、接眼レンズの最外面のみ青紫の単層コーティング

(プロ機としての耐久性確保のためとか。)、ほかの面はマルチコーティング

光源部分の製作を始めました。左図は測定のイメージです。

大きさは鉛筆削り器ぐらい。 光源波長は短いほうから、 青紫(405nm)、青(450nm)、緑(532nm)、赤(650nm)、それと近赤外(780nm)の5本を並べています。 とりわけ大きな光源は緑用です。(といっても油性ペンぐらいですが) 緑が大きいのは現時点で純緑色(532nm付近)の半導体レーザーの製造は困難で非常に高価なので、 緑色レーザーポインタで代用し、リレーレンズでビーム径を拡大しているからです。 ちなみに緑色レーザーポインタの緑は

赤外レーザー光をSHGという結晶素子で緑の波長に変換しており、根本の赤外光も漏れ出るので赤外カットフィルターも忘れてはいけません。

5種類の光源は全部発光させておいて回転レボルバー式に波長を切り替えます。 電装と受光側の工作はこれからです。

いくつかの波長ではすでに透過率を測りましたが結果発表はこれでちゃんと?測ってからにします。

(2015年12月12日)

透過率測定器のレーザー投光器がいちおうできました。 配線むき出しで携帯用とはとてもいえませんが・・・。

受光器側は以前、銀ミラーの反射率測定で使用したセンサープローブを手で持って測定します。周りの光を拾わないように夜になってから部屋の明かりを消して測定しています。将来的には暗箱を作るつもり。

左画像は前方の紙に照射したもの。 まだ光のパワーを各色で完全には揃えていませんが、やはり緑が一番明るく見え、次に赤と青。 青紫はぼやっとほの暗く、近赤外は暗闇でわかるぐらいの赤い光です。デジタルカメラでは近赤外光は白っぽく映りますね。

これも双眼鏡遍歴(煩悩)の一部なのでこのページに書きましょう。 下がその構造です。 Lは光源でLED、できれば半導体レーザーを使います。 小レンズ(C)で平行光にして双眼鏡の対物レンズから入れます。 被測定物は双眼鏡でも望遠鏡でもアイピースだけでも可能です。 照度計を双眼鏡の前方S1と後方S2の位置に置いてその比率から透過率が分かります。 レーザーポインターのようなものですが、違いは光ビームが集中しすぎるとセンサが飽和するので少し大き目のビーム径(5mm程度)にしていることです。 S2では普通、ビーム径が細くなりますが、ピントを∞からややぼかしてビーム径をそろえます。 波長の異なるLED(レーザー)を搭載して5波長の透過率を測れます。 ちゃんとした分光透過率測定器は、1nmの波長ごとの光ビームを作っているため、内部には白色光源(ハロゲンランプ)、図のLとCの間に波長抽出のためのグレーティングが入り、本体も大きく高価で電力も食いますが、 本機だと電池で動かせます。

| モデル、メーカー |

左右光軸のずれ

(右眼基準) |

上下光軸のずれ

(右眼基準) |

| 10X50 Fujinon FMT-SX |

内向き 30分 |

0分 |

| 10X70 Nikon SP |

内向き 10分 |

-10分 |

| 10X70 Nikon Ⅰ型 |

内向き 45分 |

-10分 |

| 8X32LF Fujinon |

外向き 10分 |

-5分 |

| JIS規格(一般品) |

内向き 100分以下

外向き 40分以下 |

±30分以内 |

| JIS規格(高性能品) |

内向き 60分以下

外向き 20分以下 |

±20分以内 |

ホームへもどる

■市販双眼鏡の透過率です

いずれも高性能品規格内で問題ありませんでした。 左右方向の光軸はただ「0」に調整するのではなく、JIS規格値のセンター、つまり 内向きの20分あたりを狙っているように思いました。 表の数値は目測です。腕を伸ばして人指の幅が約1°なのでそれから値を割り出しました。 この光軸検査機、コツが必要ですが便利です。 まだ部品があるのであと3台まで作れます。興味のある方はメールください。 黒アルマイト仕様にしてほぼ原価(10000円)でお作りします。

(2015年12月13日)

次回は自作双眼鏡の測定結果。

驚くべき数値をたたき出したものがありました